訪れた国での強烈な敗北感とは。後に味合う『女性が業界で働くためのジレンマ』

思いがけず足を踏み入れたテレビの世界で、男性社会のあまりに強固な牙城を目の当たりにした安藤優子さん。待ち受けていたのは、さらなる逆境だった。

――それでもこの世界に腰を据えることになったのは、どういういきさつがあったのでしょうか。

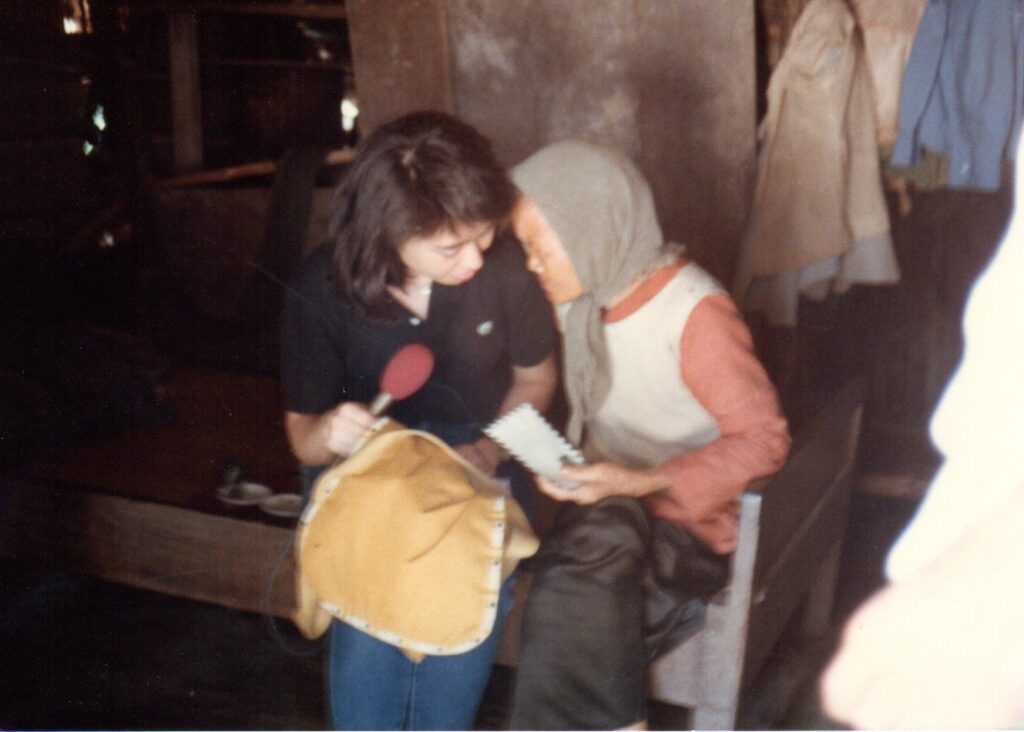

そのうち、はじめて海外取材に行くことになったんです。どうしてそこに行かされたのが私だったのか、いまだに分からないんですが……ロサンゼルスの日系養老院でお年寄りの話を聞くというものでした。私にとってロサンゼルスといえば、陽光降り注ぐサンタモニカやビバリーヒルズ。ところが着いてみたら、そこはやたら埃っぽい郊外の町。玄関に足を踏み入れた瞬間、強烈なアンモニア臭と芳香剤の匂いが漂ってきたんです。

そこは日本から入植した日系一世、もしくは二世が入所している老人ホーム。当時を知る人たちが減る中で、移民の当事者から直接話を聞き、記録に残すというドキュメンタリーの取材を任されたのが、当時22歳の安藤さんだった。収容されていたのは、重い障害があったり、認知症が進んでいたりして、家族だけでは面倒を見られなくなって預けられた人や、そもそも頼れる身寄りのない人たちだった。

――どんな取材をしたんですか?

「とにかく、移民の苦労話を、ひとつでも多く聞いて来い」と言われていました。でも、言葉が分からないんですよ。日系の人たちは、独自にはぐくんできた文化や歴史があって、独特の発音や単語が会話の中に入ってくる。よく出てくる「ミシン」と聞こえる言葉が、実際には「マシーン」で、車を意味していると分かるのにしばらくかかりました。

背景には、アメリカに入植した日系人の、つらく悲しい過去がある。「豊かな暮らしができるいいところ」だと聞かされて、海を渡った人たち。しかし与えられたのは、石ころだらけのやせた土地だった。やがて戦争がはじまると、敵国からの移民であるとして収容所に送られた。戦争が終わると日本人という理由で差別され、暴力を受けた。

その人たちにとっては、忘れたいほどつらい過去なわけです。進んで話してくれる人はいませんでした。

許可を得てカメラを回しても、そこにあるのは強烈なおむつの匂いや、すさまじい望郷の念。映像には映らないものばかりなんです。

やがて日本から来た孫のような年齢の女性に、むき出しの感情が向けられたと言う。

日本人形を抱いて、一日中暴言を吐いてくるおばあちゃん。毎日富士山の写真を拝んで、日本に連れて帰ってほしいと抱き着いてくる女性……。そういうところに一カ月間、詰め続けたんです。感情がぐっちゃぐちゃになり、その気持ちを抱えたまま日本に帰りました。

そうしたら放送後の反省会で一緒に取材に行っていないディレクターが「こんな若い、戦争も知らない子が、この人たちの心髄を聞き出せるとは思えない、安藤くんをこの取材に行かせたのは間違いだった」って。

その時、私、何だかモーレツな敗北感がこみあげてきた。あんな思いをしたのに、300パーセントのダメ出しを受けた。圧倒的に悔しかった。でもたった一人、私を救ってくれた人がいて「さっき家に電話したら、うちのばあちゃんが、あのレポート見て泣いたって言ってた。ひとりでも泣いてくれた人がいたって言うことは、ちゃんと届いてるってことなんだよ」って。

それは、安藤さんがプロデューサーからの指示通りに「男性MCの横で、黙ってニコニコうなずいていた」とき、横にいたその人。ジャーナリストの轡田隆史(くつわだ・たかふみ)さんだった。

――そこからエンジンかかったわけですか?

それが……その後はニシン漁の船に乗って、数の子の取材とかしてました。

――ニシン? 数の子ですか……?

サンフランシスコ湾で、カナダ人漁師がニシンを漁って、捨てた数の子を日本の商社員が集めるのを密着するんですよ。その時さすがに私、何のために英語勉強して、ここまでやってきたのかなって思いました。報道番組っていっても、結構そういう意味不明なことに日々を費やしていた。

――なるほど……。

余談ですけどミッチェルっていう漁師から、なぜか求婚されてね……家に行ったらものすごい豪邸だった。応じていたら私いまごろカナダの富豪ですよ……。あの頃なんでもやらされた。ただそれをやったことで鍛えられたんだと思う。そんな時に、ポーランドのワルシャワ取材がやって来たんです。

-690x1024.jpg)

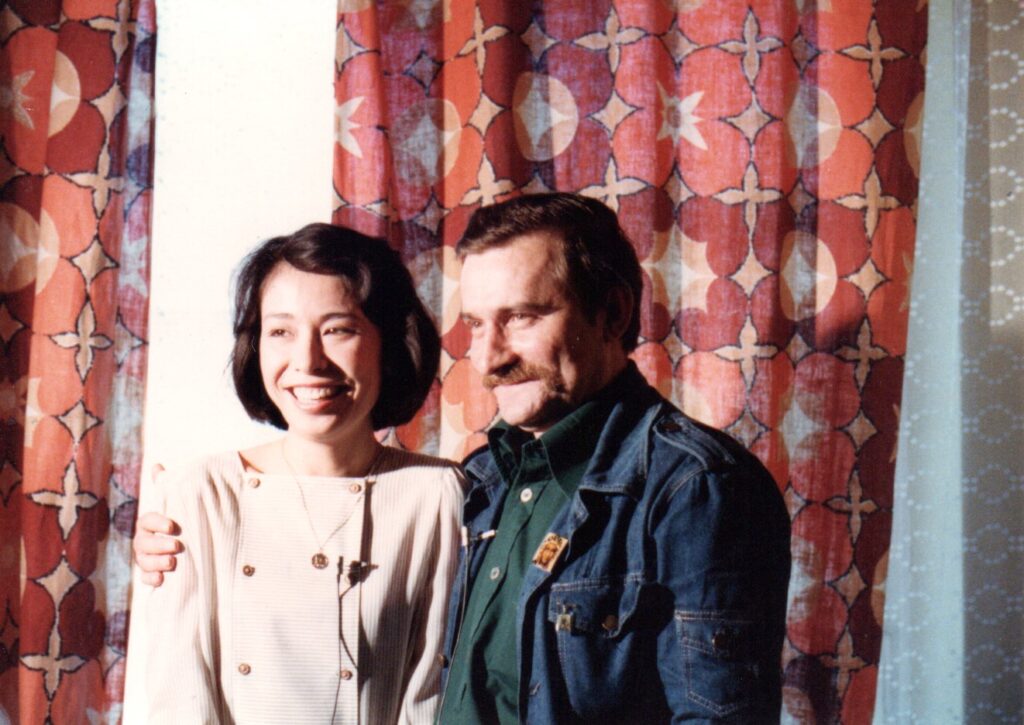

その頃、ポーランドでは民主化の胎動が起き始めていた。労働組合「連帯」がその中心で、委員長のワレサ氏の動向が世界的に注目されていた。

東側の共産体制の国で、労働組合が民主化を求めて立ち上がり、しかも委員長が政権を狙うって、相当なことだったんですよ。当時のワレサ氏といったら、各方面から命を狙われている超大物です。西側のメディアになんか出るわけがないのに、そのワレサ委員長のインタビューを取って来いと。「いろんなツテをたどって時間をかければ何とかなるんじゃないか」とかなんとか……。

――行ったんでしょうか?

行ったけど案の定、何日待ったってインタビューできる気配なんかない。しかもおなかがすいてレストランに行って、何か注文しようとしても、メニューのどれもこれも「ニェッ(ポーランド語で、ないの意味)」。

当時、共産党政権下にあったポーランドは、食料も配給制度で、日用品にも事欠く極端なモノ不足にあえいでいた。

日本では同級生が合コンとかテニスとかやってる。それなのにわたしは何が楽しくてポーランドなんかにいて、食べたいものも食べられずにいるんだって。そしたらそこに、なかなかインタビューがとれないことにしびれを切らしたプロデューサーの一団が日本から様子を見にやって来た。その姿が、首からカメラ下げて、物見遊山みたいな感じ。これ以上はできないと思って「もう帰りたい」って、ワレサのインタビューなんか取れるわけない、帰ってお寿司食べたいって。

――何と言われましたか?

「いいよ」って。「ホテルのフロントにパスポートとチケット置いておくから、勝手に帰っていいよ」って言うんですよ。最初は「よかった、これで帰れる」と思ってホッとしたけれど。でも次の日、いざフロントに行ったら、またあの敗北感がモーレツに襲って来た。「私は、できなくて帰るのか?」って。できたうえで帰るならいい、でもできなくて帰る、このみっともなさたるや……そう思ったら自分がみじめになったのね。

――それで、どうしたんでしょう?

私自身はその頃、心のどこかでまだ「自分は別に好きでこの仕事をしているんじゃない」「あくまでもホテル業界で働くためのアルバイトに過ぎない」というエクスキューズ(弁明)を、内心、自分自身にしていた。でも、それじゃだめなんだって。どうせ辞めるなら、勝って辞めようって思った、プロデューサーのところに行って、すみませんでしたって謝って、踏みとどまった。それとね、自分のスタンダードが覆されたっていうのも、とどまる理由だったんだと思うんですよ。

――というと、どういうことでしょう。

私たちの世代って、子どものころから「脱・昭和」が夢なわけ。私自身も高校時代にアメリカに留学していて、モノが豊かで、広いおうちとお庭があってっていうのが、常に目指す方向だったでしょ? そういう中で、はじめて東側の国に行ったわけです。

――どんなことを見聞きしましたか?

ポーランドは食べものなどの基本物資が配給制だから、モノが買えない。コーヒーについてくるひとかけの角砂糖だって真っ白じゃないんです。それでも、コーディネーターの女性は、私の手元にある混ざりもののあるお砂糖をじっと見てくるんですよ。持って帰って子供に食べさせたいわけです。だから私は必ずその角砂糖を包んで彼女にあげていました。

――やるせないですね。

街に出て、道行く人に「いま何が欲しいですか?」って聞いてみると、私はてっきり、食べものとかだと思った。そうしたら「平和が欲しい」と言うんですよ。衝撃を受けました。自分のスタンダードは、世界のスタンダードじゃないんだってことを、生まれて初めて知ったんです。結局、2週間ほどポーランドにとどまって、幸いにもワレサ委員長にインタビューできました。ポーランドで得たものは大きかったと思います。あの時の気持ち、なんだか今でもよく説明がつかないんだけど、あれで帰ってたらホントに負けたまま退場してましたね。

このできごとを機に、安藤さんは見定めた道を突き進むことになる。1983年から始まった「TVスクープ」、1985年からは「ニュースステーション」(ともにテレビ朝日)など、生放送を何本も掛け持ちするレポーターとして引っ張りだこになっていった。

それでもやっぱり、「女に男と同じことはできない」「女は男の添え物」という雰囲気は変わりませんでした。1983年に、亡命先のアメリカから帰国したベニグノ・アキノ氏が、フィリピンの空港で銃撃、暗殺される事件があったんです。その時、私はその映像を実況風にリポートして、ほんの一言、自分の主観を入れて話したんですよ。そしたらテレビ局の上層部が怒り、視聴者からは猛クレームがきたんです。

――どういうクレームですか?

「生意気だ」「女のくせにエラそうなことを言うな」というんです。その時、「女性が、男性キャスターと同じようなことをする」ことに対して、一緒に働いている人だけでなく、視聴者にも、ものすごい抵抗と違和感があるんだと感じました。若い女性に求められている「役割」があり、そこから少しでもはみ出そうものなら、ものすごいハレーションが起きるんです。

――ほかにはどんなことがありましたか?

男性ディレクターにいじめられることも、よくありました。「お前英語しゃべれるんだから、これくらい聞いて来いよ」みたいな感じで、到底無理な取材や、危ない体当たり取材をさせられたこともあります。どこまで悪意があったのか……わざとじゃなかったと信じたいですけどね。のちに謝ってくれたディレクターもいましたけど。

――そういうことを、どうしてやってくると思いますか?

彼らにしてみれば、自分たちの居場所を脅かされるという気持ちがあったんだと思うんですよ。海外取材ってキャリアの果ての一番華のあるところなわけです。一生懸命がんばってきたのに、なんでこんな経験のない女にそこを持って行かれるんだっていうね。「何やってるんだ!」「へたくそ!」とかもしょっちゅう言われてましたしね。当時、テレビ局に一個しかなかった女子トイレの個室にこもって、「きょうこそ辞めてやる!」って、何回泣いたか分かりません。壁殴ってました。ボコボコになったその壁は、「安藤優子の嘆きの壁」と自分で命名しました。でもね、結局、仕事の負けは仕事でしか返せないと思うんですよ。どんなに素敵な恋人や夫がいようと、お金いっぱい持っていようと、おいしいもの食べようと、仕事で出来た借りはそれでは埋められない。それは当時からずっと思っているんです。だから私、行けと言われればどこでも行ったし、やれと言われれば何でもやりました。私にノーはなかったのかな……? たった一回、はじめてノーを言ったのがポーランドだったんでしょうね。

そして1986年、28歳の時、フィリピン政変を巡る一連の報道で、ギャラクシー賞の個人奨励賞を受ける。知らせを受けたのは、何度も行き来していたフィリピンから戻って来た成田空港のロビーだった。

「ギャラクシー賞とりましたよ」って言われたのよ。その時、やっと勝ったと思った。勝って辞めようと思っていたから、これで辞められると思ったんですよね。

レギュラー番組4本すべてを中断し、安藤さんは上智大学に大学に戻った。翌年、声がかかって再びニュースの世界に戻ると、メインキャスターとして、男性と並んで立つことになる。逸見政孝(いつみ・まさたか)さんらと出演した、フジテレビの「FNNスーパータイム」だ。「男性MCの横で、黙ってニコニコうなずいていればいい」と言われたアシスタント時代から7年後のことだった。

女性が業界で働くには、男の人の10倍、20倍やってナンボだったんです。そうしないと、男の人と同列には見てもらえなかった。当時、ほかの女性リポーターやキャスターの服装は、原色のスーツが定番。でも私は真っ黒や紺のテーラードスーツで、スカートをはかずにパンツで過ごしました。イヤリングなどのアクセサリーをつけるのも一切やめて、がむしゃらに働きました。

メインキャスターになっても、年間170日は海外取材へ。1994年には、アパルトヘイトが廃止されてはじめての全人種参加の選挙が行われた南アフリカにいた。前大統領のデクラーク氏に話を聞くため、会場の厳戒態勢を潜り抜け、男子トイレの近くで待ち伏せ。粘りに粘って、単独でコメントをとることに成功した。そこまでしても、周囲から言われたのは「いいよなぁ、女は」だったと言う。

その後は「ニュースジャパン」や「FNNスーパーニュース」などでメインキャスターを務め、テレビで見ない日はない存在になっていった安藤さん。2005年、大きな転機が訪れる。大学院への進学だ。

ここで、ずっと抱えていた「モヤモヤ」に対峙することになる。

<第3回へ>