女性を「個」として認めない価値観から露呈した蔑視発言。社会全体の女性認識を形作ってきた要因を解明

博士論文で「なぜ日本には女性の国会議員が少ないのか?」というテーマに取り組む中で、自民党の「研究叢書」を発見した安藤優子さん。その内容が、日本の女性の「生きづらさ」のもとになっていたことを突き止めていく。

――その「研究叢書」とはどういうものでしょうか?

いうなれば「自民党の考え方の手引き」のようなものなんです。その中に「日本型福祉社会」という巻があります。ここに、現在の日本における女性認識を、自民党がいかにして形作ってきたかが書かれていたんです。

1979年、自由民主党広報委員会出版局から出版された「研究叢書」。自民党の政策基盤ともいえる内容が、全12巻にまとめられている。「食料の安定確保」「地方自治のあり方」など、各巻にタイトルが付けられており、そのなかの第8巻が「日本型福祉社会」だった。

話は、田中角栄首相の時代にさかのぼります。田中氏は1972年に首相に就任すると、「老人医療の無料化」や、「年金給付額の引き上げ」などを盛り込んで「福祉元年宣言」をしました。ところが翌年、オイルショックが起きて景気が後退。財源確保が難しくなった。そこで自民党が掲げたのが「日本型福祉社会」です。

――それはどんなものですか?

国家に依存しない「自立自助型」の福祉モデルの提言です。家族と家庭は、国家に代わって個人の面倒を見るべし。国はあくまでも、その「お手伝い」をするだけ。その際、男性ではなく女性が、家庭を守る中心的役割を果たすべし、という内容です。

「日本型福祉社会」は、当時、政府のブレーンを務めていた学者らの論文をベースとして作られた。「ゆりかごから墓場まで」と言われた、英国の福祉政策が失敗したことを例に挙げ、手厚い社会保障は人々の怠慢を招き、国家への過剰な依存を生むと主張。日本は二の舞になってはならないと警鐘を鳴らした。さらに、日本は西洋化によって暮らしが便利になったぶん、「主婦の役割と母性の堕落、衰退」が起き、家族の“絆”が失われたと指摘。社会に「いき過ぎた個人主義」が蔓延したと主張した。

ただしポイントは「日本型福祉社会」と銘打ちながら、実際のところ、福祉政策ではなく、「経済政策」であるということなんです。

――どういうことでしょう?

景気が後退して、財源が確保できなくなった。そこで、家庭内のことは家庭の「自助」で何とかしてもらおうということにした。そうすれば国の福祉予算を低減できる。じゃあその「何とかする」部分を誰が担うのかというと、女性です。国ができなくなったことを、女性にタダでやらせようというわけです。

――例えばどんなことを、ですか?

家事や育児、介護など、いわゆる「無償のケア」と呼ばれる労働の全般です。これを日本型福祉社会では「家庭内安全保障」と呼びます。この家庭内安全保障を担う存在として、女性を「家庭長(かていちょう)である」と定義しました。家庭長がしっかりしていれば、家は安定し、ひいては日本もよりよい国になるという論法です。

――「家庭長」とは、聞き慣れません。

ヘンテコな言葉ですよね? そういう、付加価値のありそうな名前をあてがっておき、実際には家の中の何もかもを、女性に押し付けてきた。こうなると「お父さんは外でお仕事」「お母さんはおうちで家庭長」という「性別役割分業」が確固たるものになっていきます。これは別名、「男性稼得(かとく)主義」とか「ブレッドウィナー論」とも呼ばれるものです。女性は夫を元気に職場に送り出し、家庭内の労働全般をタダでやる。差し支えない範囲でパートに出て、収入を補ってくださいという話です。あんまりですよ。

――確かに。

問題は、この「日本型社会福祉」が、当時の大平正芳政権以降、何の疑問も呈されることなく、自民党政権で脈々と受け継がれ、深いところに根付いていることです。少し前になりますが、菅義偉元首相が「私がめざす社会像、それは自助、共助、公助、そして絆であります」と言いました。あれ、日本型福祉社会そのものですよ。私、聞いたとき腰が抜けそうになりました。「いまだにそんなこと言っている人がいるんだ」と。彼らは1970年代後半のモノを、いまだに引きずって、引っ張り出してる。だから自民党の女性認識は、何十年も変わってないんだというのが私の見立てです。

――なるほど。

それなのに、私がようやく研究叢書を見つけて、そのことを自民党の人に話すと、彼らは「研究叢書? 日本型福祉社会? 何それ。知らないよ」って、平気な顔で言うんです。絶対知ってるんですよ。知らなくても“考え方”としては認識している。 しかも、これは女性を「個」として認めない価値観なんです。女性は「母親」「妻」「娘」という、あくまでも「家族の構成員」としての存在でしかない。ひとりの個人ではなく「家に従属する存在」として認識される。そういう「自民党の女性認識」が、結局は「日本社会の女性認識」になったんだと思います。

その姿勢は、自民党が打ち出してきた政策や制度にも表れている。例えば、1980年の「配偶者の法定相続分の引き上げ」。1986年の「第3号被保険者制度」。そのほか、配偶者控除など、すべて「夫の従属的立場である妻」を優遇するものだ。

つまり「女性は三歩下がって、女性らしく」という価値観って、ふわっと、どこかから降って来て社会に植え付けられたわけではなかったんですよ。自民党の政党戦略として打ち出され、見直されることのないまま、意図的に再生産されてきたんです。

――それが社会にも影響を与えた。

長く政権与党の座にあって、日本の政治文化を形成してきた自民党の政治指向や価値観は当然、社会に反映されていきます。その結果、女性は男性の従属的な立場であり、無償の労働を押し付けてよいという人権軽視の社会通念が広がり、放置されてきた。そのことが象徴的に表れたのが、東京オリンピックの前の、森喜朗氏の発言だったと思います。「女性がたくさん入っている理事会は時間がかかる」っていう、あれです。

2021年2月、当時東京五輪・パラリンピック組織委員会だった森喜朗氏が、JOCの臨時評議員会で、女性蔑視ととられる発言をした。趣旨としては「女性は競争意識が高く、誰かが発言すると自分も何か言おうとする。みんなが発言するので時間がかかる」というもの。さらに「組織委員会にも女性がいるが、みなさんわきまえているので話が的を得ている」との発言もした。これが国内外から問題視され、森氏は会長を辞任した。

ここで注目したいのが「わきまえる」という言葉です。「出過ぎたことを言わない、やらない」こと。「女性らしくふるまう」こと。これってまさに、男性優位社会において、女性を従属的な存在としてみなしていることなんですよ。自民党の女性認識においては、女性は「わきまえる」ことを強いられてきたことを示しています。森氏が発言した時、その場にいた女性たちが「笑った」ことを責める人もいました。でも、私は一概に責めることはできないと思います。

-690x1024.jpg)

――それはなぜでしょう。

きっと、本当に笑ったわけではなく、笑ってみせて、やり過ごしたんです。いちいち突っかかっていくと、ややこしくなって、ものごとが前に進んでいかないことを知っているから。「やり過ごす」ことが、長い時間をかけ、女性たちが身に付けさせられてきたサバイバルの知恵になってしまっているんです。

――そういう場面は、日常の中にもあります。

私が最初にやった「アシスタント」も、「わきまえる」役回りでした。「男性MCの横で、黙ってニコニコうなずいていればいい」と言われていたわけですから。少し何かを言えば「女のくせにエラそうなことを言うな」という言葉が飛んでくる。「いちいち波風を立てる面倒くさい女」と思われることで、どれほど仕事がやりにくくなるかも、よく知っています。そういう中で、決しておじさんたちの「ボーイズクラブ」を脅かす存在ではないのだというサインを送りながら「ペット化」し「おじさん化」して見せたんです。

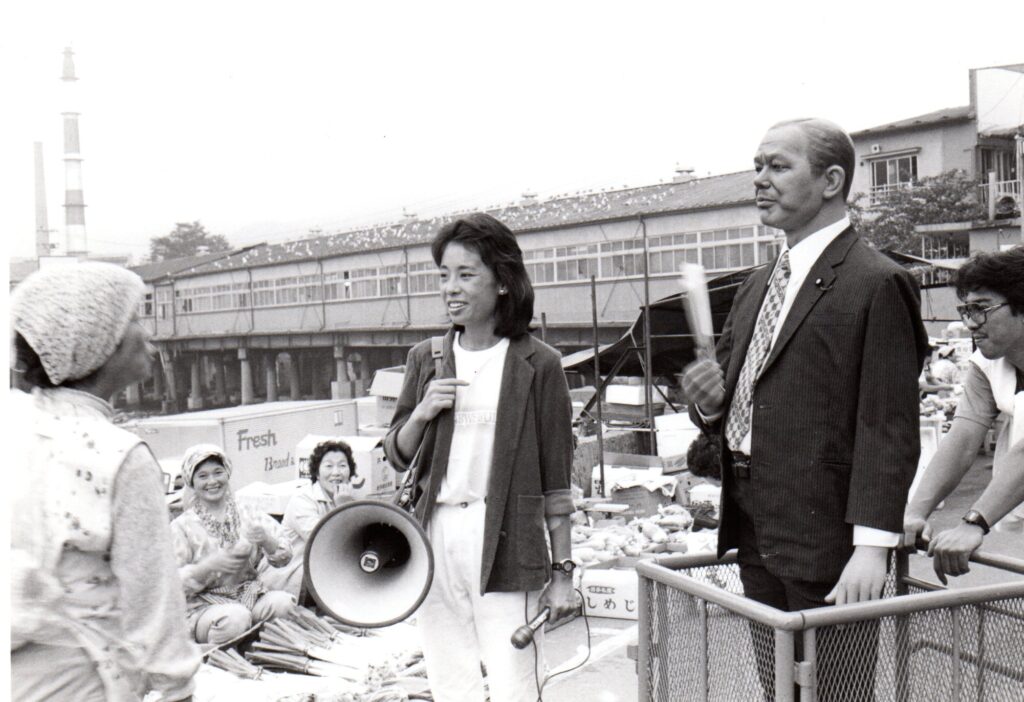

振り返れば、安藤さんが渋谷パルコのエレベーターガールをしていて声をかけられたのは1979年。まさに、大平正芳首相の下で、「日本型福祉社会」が形作られた年だ。その後、歴代の政権に引き継がれ、醸成され、浸透していった年月はまさに、安藤さんが男性社会の中で苦闘した年月と重なる。

ホントだ! 言われてはじめて気づきましたよ。確かにそうですね。あの頃のテレビは、そりゃあもう、とんでもない男性優位社会の牙城でした……。

「自民党の女性認識」を明らかにし、それが社会全体の女性認識を形作ってきたことを解明した安藤さん。実は、私たちの社会や暮らしにも、様々なところで大きな影響を及ぼしているのだと言う。安倍晋三元首相が掲げた「女性が輝く社会」もその一つだ。

<第5回へ>